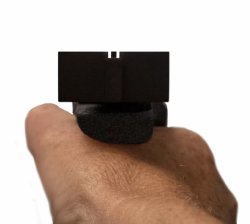

Am Anfang war das Korn. Mit einer kleinen Erhebung vorn auf der Mündung wurde vermutlich schon vor über 500 Jahren über die noch innen glatten Läufe von Schwarzpulvermusketen "gezielt", also eine imaginäre Linie zwischen dem Auge über das Korn bis zum Ziel gezogen. Wie und wann die "Kimme" in die Waffentechnik kam, ist nicht ganz sicher. Eine sogenannte Kimme zwischen Korn und Auge besitzt in der Regel eine Aussparung ("Kimmeneinschnitt"), in der sich das Korn mittig erfassen lässt. Dabei hilft der im menschlichen Gehirn verankerte Symmetriesinn, der den Schützen beurteilen lässt, ob das Korn exakt in der Mitte des Einschnitts steht oder anders formuliert: ob die beiden links und rechts vom Korn zu erkennenden "Lichthöfe" gleich breit sind. Nur dann trifft man etwas in der Richtung des Korns – je nachdem, wie die Visierung justiert wurde, entweder "Fleck" (das Ziel wird vom Korn verdeckt) oder aufsitzend (das Ziel liegt oberhalb der Kornspitze, je nach Einstellung mit etwas Platz dazwischen, damit sich das Korn etwa gut vom hellen Hintergrund einer Zielscheibe abheben kann).

Das Prinzip (jetzt mal ungeachtet von außenballistischen Finessen) blieb bis heute gleich: Ob Match-Luftgewehr, Klein- oder Großkaliberpistole, Ordonnanz- oder Benchrestgewehr und ganz gleich, ob mit Diopter, offener Kimme oder Zielfernrohr gezielt wird: alles beginnt sozusagen auf der Kinoleinwand, hier der Rückseite des zielenden Auges. Auf der Fovea (Netzhautgrube), der Stelle des schärfsten Sehens, entsteht auf etwa einem halben Quadratmillimeter das „Zielbild“ — zusammengesetzt aus mehreren Motiven in unterschiedlicher Entfernung zum Auge. Da der Schütze exakt entlang derselben Achse durch seine Zielhilfen blickt, erscheinen diese Motive, als lägen sie auf einer Ebene — wie Theaterkulissen. Von dort aus kann das Gehirn die Position der Zielelemente erfassen, aus Erfahrungswerten aus dem Training berechnen und im besten Fall den die Waffe haltenden Armen entsprechend präzise Bewegungs- oder auch Stillhalteanweisungen geben.

Soweit die graue Theorie. In der Praxis altert der Mensch, seine Sehfähigkeiten werden schlechter. Andere haben schon in jungen Jahren Schwierigkeiten, etwas auf Distanz scharf zu erkennen, was sich nicht immer durch normale Brillen ausgleichen lässt. Dadurch sind auch die Möglichkeiten begrenzt, über eine "offene Visierung" aus zwei mechanischen Zielmitteln zu zielen: vorn ein Balken- oder Ringkorn, hinten zum Schützenauge hin eine "Kimme", in deren Aussparung man das Korn wiederholgenau erblickt. Genauer gesagt: Die Fähigkeit, blitzschnell die Schärfe abwechselnd auf das Ziel, das Korn oder die Kimme zu justieren, lässt nach. Denn das Auge kann eigentlich stets nur ein Objekt scharf erfassen. Das Zielen ist mit einer offenen Visierung also immer ein Kompromiss, bei dem Auge und Gehirn die drei in unterschiedlicher Distanz befindlichen Punkte immer wieder abwechselnd an"visieren" und beurteilen, ob deren Lage im Raum noch stimmt.

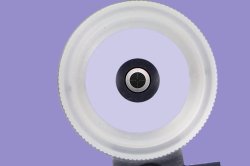

Das Zielfernrohr bringt das Ziel und das Absehen durch verschiedene Linsen scheinbar auf die gleiche optische Ebene

Eine mögliche Alternative stellt insbesondere bei Gewehren ein Zielfernrohr dar. Es wird mit einer Montage auf dem Systemgehäuse der Büchse befestigt und kann durch eine ausgeklügelte Anordnung verschiedener Linsen im Inneren das Zielbild schärfer darstellen. Gleichzeitig wird im Okular (das ist das dem Auge zugewandte Linsensystem) eine Zielmarke − meist ein mehr oder weniger ausgeprägtes Fadenkreuz − über das Zielbild gelegt. So erscheinen Zielhilfe und Ziel scheinbar auf einer Ebene, eventuelle Sehfehler werden ausgeglichen. Außerdem erlaubten Zielfernrohre sichere Schüsse auf Distanzen und Ziele, die das bloße Auge auch bei guter Sehkraft nicht mehr erkennen kann. Moderne Zielfernrohre besitzen komfortable Features wie etwa eine stufenlos veränderbare Vergrößerung, beleuchtete Absehen oder auch eine Parallaxekorrektur, mit der man bei unterschiedlichen Distanzen winzige Ungenauigkeiten beim Zielen ausgleichen kann. Unser Autor John Gerards hat für all4hunters.com das Phänomen der Parallaxe in einem eigenen Beitrag untersucht.

Vom Einsatzbereich werden Zielfernrohre jagdlich ab 50, meist sogar erst ab 100 Meter eingesetzt. Sportlich, etwa auf Klappziele, beim Field Target mit dem Luftgewehr oder bei aufgelegten Präzisionswettbewerben, sieht man ZF's unterschiedlicher Bauart und Vergrößerungsleistung auch schon ab 10 Meter auf den Schießständen. In die Ferne gibt es allenfalls munitionsbedingte Limits; Long Range-Wettbewerbe bis 1.000 Meter werden mit optisch hochwertigen Zielfernrohren bestritten.

Aber auch das Schießen mit einem Zielfernrohr erfordert Übung und einige ballistische Kenntnisse im Hinterkopf. So schaut man nur mit dem tatsächlich zielenden Auge durch die ZF-Röhre. Das nichtzielende Auge muss zugekniffen werden, was wegen der im Gehirn gekoppelten Augen-Systeme auch die Sehfähigkeit im Zielauge beeinträchtigt. Beide Augen beim Zielen geöffnet zu lassen gelingt nur wenigen und das auch nur mit viel Training. Denn man sieht auch mit beiden Augen nie genau symmetrisch auf einen Gegenstand, ein Auge (meist das rechte bei Rechtshändern) "führt", das andere sieht dann schräg auf das Ziel. Ein unvergrößertes Bild zum Ziel und ein vergrößertes Bild durch die ZF-Optik beim zielenden Auge müssen dann im Gehirn verarbeitet werden.

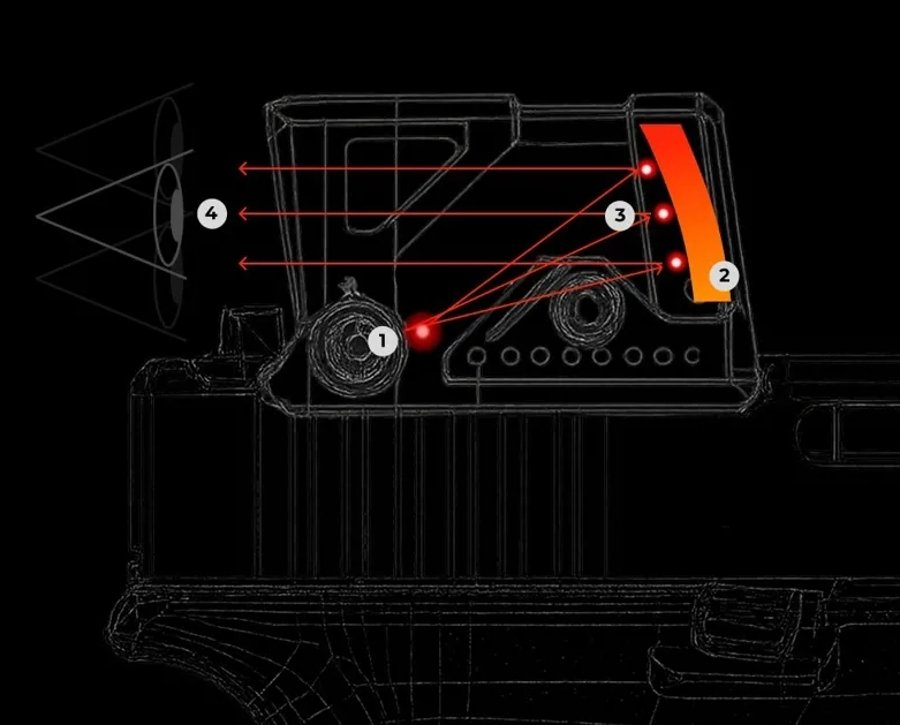

Leuchtpunkt-Zielgeräte führen auf anderem Weg als ein Zielfernrohr zum Ziel – das hat sowohl Vorteile wie auch Nachteile

Dieses physikalisch wie physiologische Dilemma mag vor 50 Jahren zur Erfindung des ersten Aimpoint-Leuchtpunktzielgeräts geführt haben (hier die Firmengeschichte des schwedischen Marktführers Aimpoint). Der über ein Umlenksystem auf eine halbdurchsichtige Displayscheibe projizierte Lichtpunkt wird mit dem gewünschten Ziel in Deckung gebracht, und man trifft, vorausgesetzt, es kommen keine anderen Fehler wie etwa schlechtes Abziehen hinzu. Grundsätzlich arbeiten die nach der meist verwendeten Bauart "Red Dot" genannten Geräte allerdings ohne Vergrößerung und damit auch parallaxefrei. Man muss den Zielpunkt nicht einmal mittig im rechteckigen Sichtfenster platzieren, was bei schnellen Schüssen wie etwa beim Action-Schießen wie auch bei der Drückjagd hilft. Damit ist allerdings, auch wenn man unterschiedlich "dicke" Leuchtpunkte einsetzen kann, auch die Einsatzreichweite auf maximal 80 bis 100 Meter begrenzt. Im militärischen oder Law Enforcement-Einsatz wird auf Langwaffen mit Dot-Geräten daher ein kleines Vergrößerungsmodul als "Booster" hinter das Dot montiert und dank einer seitlich ausschwenkbaren Montage nur bei Bedarf in die Ziellinie eingeschwenkt. Während zivil genutzte Red Dots möglichst leicht ausfallen und oft nur ein freistehendes Projektionsdisplay haben, werden für den harten Diensteinsatz gedachte Geräte mit wasserdichten und besonders stoßfesten Gehäusen geliefert.

Wohin führt die technische Weiterentwicklung bei Leuchtpunkt-Zielgeräten – und werden Kimme und Korn ausgemustert?

Die früher eher röhrenartig gestalteten Red Dot-Modelle werden heutzutage immer kleiner, kompakter und damit auch für den dienstlichen wie sportlichen Einsatz auf Kurzwaffen interessant. Beim IPSC-Schießen gibt es eigene Klassen ("Divisions") für Waffen mit optischen Zielgeräten, damit die klassischen Kimme-/Korn-Kombinationen nicht chancenlos sind. Bei den Dienstwaffen werden heute direkt ab Werk spezielle Ausfräsungen zur möglichst flachen Montage von Leuchtpunktgeräten angebracht, diese Modelle werden oft mit Zusätzen wie "Optics ready" gekennzeichnet. Diese Einschübe mit unterschiedlichen Maßen ("footprints") für gängige Red-Dot-Fabrikate sitzen zwischen der Kimme und dem Verschlussfenster.

Im Umgang sind diese mit Optik ausgestatteten Pistolen nicht klobiger als solche mit offener Visierung. Je flacher das Gehäuse ausfällt und damit auch der Leuchtpunkt über dem Pistolenlauf sichtbar ist, desto eher bietet sich auch die Möglichkeit einer "Co-Witness-Montage": Hierbei kann man wahlweise entweder beim schnellen Schuss den Leuchtpunkt zum Zielen nutzen oder aber, auch bei einem mechanischen Defekt oder einer leeren Batterie, weiter über die offene Visierung aus Kimme und Korn zielen, denn beide Zielhilfen kann man durch das Dot-Fenster ja weiterhin erkennen. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, lautet das (unkorrekt übersetzte) Zitat von Lenin, damit nutzt eine Co-Witness-Funktion die Vorteile der offenen Visierung wie auch die des Leuchtpunkts. Für Langwaffen gibt es übrigens, allerdings seltener, ähnliche Ansätze, etwa mit höheren Montagen, die unterhalb eines aufgesetzten Leuchtpunktgeräts noch das Zielen über Kimme und Korn erlauben.

Damit schließt sich der Technik-Kreislauf wieder: Die mechanischen Visierzielmittel bleiben in vielen Fällen weiterhin aktuell, sie werden allenfalls durch innovative optisch-elektronische Zubehörgeräte ergänzt.

Über die weiterentwickelten optischen Zielhilfen vom Laserentfernungsmessgerät in Zielfernrohren, über Ferngläser und Spektive bis hin zu Wärmebild-Vorsatzgeräten und Beobachtungs-Handhelds mit dieser Thermaltechnik berichten wir in einer späteren Know-how-Folge, darin geht es dann auch über den technischen wie rechtlichen Stand bei Nachtsicht- und Nachtzieltechnik.