So mag es sich anno 1974 in Malmö in Schweden zugetragen haben: Der Techniker, Hobbyjäger und ehemalige Soldat Arne Ekstrand rasierte sich morgens und bemerkte plötzlich einen vom Rasierspiegel reflektierten Lichtpunkt an der Wand hinter ihm – und der blieb am selben Fleck, auch als er probeweise den Kopf zur Seite bewegte. Eine Idee reifte in ihm, diese Lichtreflektion könnte sich vielleicht auch zum Zielen mit dem Jagdgewehr nutzen lassen. Denn je nach den Lichtverhältnissen im Jagdrevier oder der Sehkraft der Nutzer waren offenen Visierungen aus Kimme und Korn, aber auch Zielfernrohren physikalische Grenzen gesetzt. Die Licht-Idee war natürlich nicht neu, sondern schon über ein gutes Jahrhundert ausprobiert worden. Aber ohne ein lichtstarkes Leuchtelement war man auf passive Lichtquellen angewiesen, etwa Glas- oder später Kunststoffröhrchen, die das Umgebungslicht sammelten und dann das Fadenkreuz beleuchteten. Auch mit lichtspeichernden Stoffen, wie etwa in Leuchtziffern auf einer Armbanduhr, wurde experimentiert. Ekstrand erdachte das Prinzip noch einmal neu: Ein Versuchsmodell aus einer, hm, leeren Toilettenpapierrolle und einer an zwei Kabeln angelöteten und von einer Batterie gespeisten Leuchtdiode war schnell entwickelt. Eine solche LED (Light Emitting Diode) ist ein elektronischer Halbleiter, der bei Stromdurchfluss Licht abstrahlt. Das macht ihn nicht nur deutlich kompakter als übliche Glühbirnen, er verbraucht auch nur minimal Strom und kann zudem das Farbspektrum beeinflussen. Aber um daraus ein fertiges Produkt zu schaffen, das zudem die für eine Visierung zwingend notwendige Präzisions-Verstellmechanik besaß, dafür fehlten Ekstrand sowohl die finanziellen Mittel wie auch die entsprechende Werkstatt.

Die Bekanntschaft mit einem Landsmann, dem Elektrotechniker Gunnar Sandberg, änderte dies. Denn dieser erkannte das Potenzial in Ekstrands Idee und er konnte über seine bereits 1959 gegründete Firma Elektro Sandberg sowohl die Herstellungskapazität wie auch die finanziellen Mittel bereitstellen, um eine kleine Serienproduktion aufzunehmen. Ein Markt für diese neuartigen Geräte wäre nicht nur bei Jägern denkbar, sondern auch bei Schützen – vielleicht sogar bei Militär und Polizei. Das Patent für das erste kommerziell gefertigte Leuchtpunkt-Zielgerät "Aimpoint Electronic" wurde im Februar 1975 erteilt, anschließend das Unternehmen Aimpoint AB gegründet.

Mit optischen Zielhilfen für Feuerwaffen experimentierte man allerdings schon seit dem 16. Jahrhundert. Das Grundproblem des fehlenden Lichts bei ungünstigen Sichtverhältnissen konnte aber nur mit Kunstlicht gelöst werden. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg kam es erstmals zur Kombination optischer Geräte mit elektronischen Komponenten. Unmittelbar nach Kriegsende arbeiteten etwa die deutschen Unternehmen Busch, Fuess und Voigtländer sowie das Prager Werk der Brüder Jan und Josef Fric an der Entwicklung beleuchteter Absehen für Gläser. Diese waren damals noch mit Glühlampen, Glasstäbchen und Trockenbatterien ausgestattet. Vermutlich entwickelte Fuess bereits um das Jahr 1920 einen Scheinwerfer, der auf einem Zielfernrohr montiert wurde und durch optische Linsen einen gebündelten Lichtstrahl erzeugte. Die Berliner Firma Gerdes präsentierte das sogenannte "Luxauge 28", einen Zielfernrohr-Aufsatz, der mit einer Taschenbatterie betrieben wurde. Aber wie auch bei anderen Geräten, die für die Funktion Licht benötigen, brachte erst die Miniaturisierung der Bauteile und die LED-Entwicklung einen wesentlichen Entwicklungssprung.

Das Aimpoint-Prinzip revolutionierte den Zielgerätemarkt

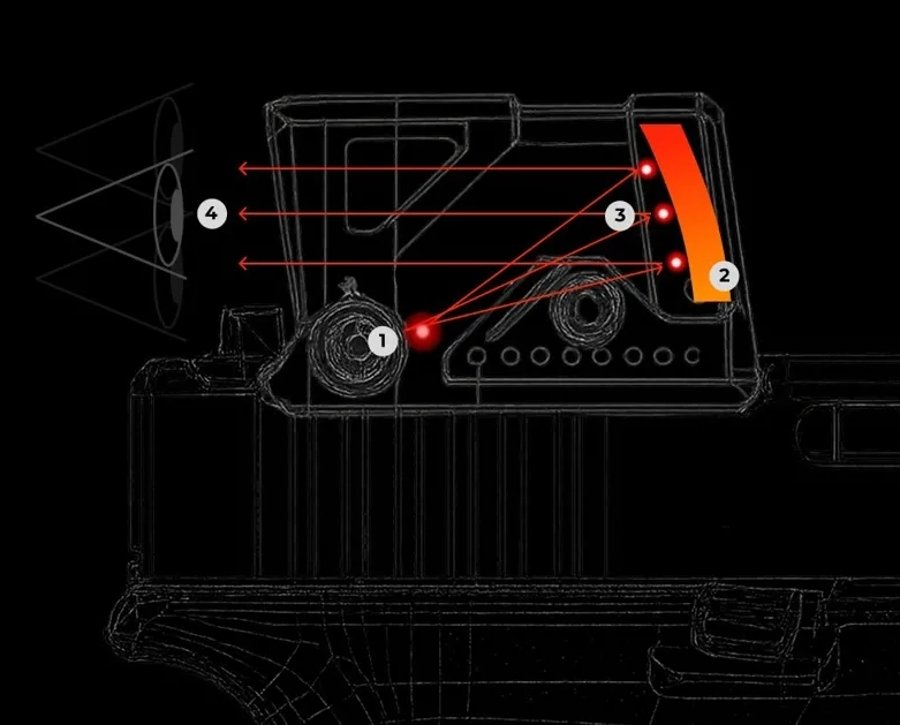

Einen Lichtpunkt aus einer LED anstelle eines unbeleuchteten Fadenkreuzes in einer Zielfernrohrröhre unterzubringen, darauf basierte das Funktionsprinzip des Ur-Modells Aimpoint Electronic, das 1975 erstmals vorgestellt wurde. Und das klappte prinzipiell vor genau 50 Jahren so wie noch heute. Eine LED selbst im Zentrum des Zielbilds würde aber nur einen groben Leuchtpunkt erzeugen, viel zu ungenau, um damit direkt zu zielen. Und wohin mit dem Anschlusskabel? Der Lichtreflex wird deshalb von einer am unteren Rand der Innenröhre angebrachten Diode schräg nach oben gegen die Frontlinse projiziert. So kann man technisch mit einer winzigen Blende die Punktgröße, dessen Rundheit und über die Stromzufuhr auch die Lichtstärke regulieren. Ende des vergangenen Jahrtausends wurden eine Zeitlang die lichtstärkeren XD-Leuchtdioden eingesetzt, deren Punkte bei strahlender Sonne besser erkennbar waren. Diese Modelle wurden mit dem Kürzel "XD" gekennzeichnet (sie waren auch die ersten, die damals eine 10-Jahres-Garantie erhielten).

Da die etwas gekrümmte Linse leicht nach oben zurückgeneigt eingebaut ist (wie heute bei allen Leuchtpunktzielgeräten egal welcher Hersteller) wird der zurückgeworfene Punktreflex nach dem Prinzip "Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel" geradlinig zum Auge des Schützen geschickt. Das optisch hochwertige, beschichtete und natürlich verzerrungsfreie Linsenmaterial darf daher nicht komplett spiegeln, sondern es muss halb lichtdurchlässig sein – man will ja durch das Glas zum einen vor allem das Ziel erkennen, zum anderen muss das LED-Licht (aktuell im Wellenbereich von 650 nm) ins Schützenauge reflektiert werden.

Man muss nicht einmal genau mittig durch die Röhre blicken – wie bei Ekstrands Rasierspiegel reicht es aus, den Leuchtpunkt und das Ziel in Deckung zu bringen, was sozusagen parallaxefrei geschieht (vereinfacht ausgedrückt, denn einige optischen Gesetze lassen sich nicht so leicht aushebeln, aber für gängige Schießdistanzen funktioniert’s). Dass noch ein halbes Jahrhundert später weltweit Exemplare aus dieser ersten Serie des Electronic aus den 70er Jahren im Einsatz sind, mag die hohe Fertigungsqualität wie den Nutzwert belegen.

Schon 1980 bekam die noch junge Firma Aimpoint den ersten Militärauftrag und die schwedische Armee das robuste Zielgerät Aimpointacs. Dennoch blieben die innovativen Leuchtdioden-Röhren noch einige Jahre ein Insidertipp bei Jägern und Sportschützen, auch wenn das mehrfach verbesserte Topmodell Aimpoint 3000 im Jahr 1988 als "Optisches Gerät des Jahres" auf der SHOT Show ausgezeichnet wurde. Der Erfolg im Militärbereich (denn nur hier winken die ertragreichen Aufträge mit hohen Stückzahlen) kam eher zufällig, als US-General Norman Schwartzkopf im Zweiten Golfkrieg 1991 von einem TV-Team gefilmt wurde. Und seine nicht in Uniform, sondern in Zivil auftretenden Elite-Soldaten erregten auch bei den zuschauenden Militärexperten weltweit Aufmerksamkeit, denn die Sturmgewehre trugen Aimpoint-Zielgeräte, die sich die Truppe privat beschafft hatte. 1997 orderte die US-Armee nach harten Tests offiziell erstmals 80.000 Exemplare des Aimpoint-Modells Comp4, das als M68CCO (Close Combat Optic) in Dienst ging. Frankreich legte mit 10.000 Geräten nach, andere Armeen, aber auch Polizeieinheiten weltweit folgten.

Erfolge und Expansion: Aimpoints Weg zum Weltmarktführer

Folgerichtig wurde im Jahr 2002 auch Aimpoint Inc. als Tochterfirma in den USA gegründet, ein Jahr später wurde Lennart Ljungfelt CEO von Aimpoint – und diese Position behielt er über zwei Jahrzehnte bis ins Jubiläumsjahr 2025, als er die Konzernleitung an Per Lovatt übergab (siehe Kasten). Erfinder Arne Ekstrand bekam diese positive Entwicklung noch mit, er starb 2004 im Alter von 84 Jahren. Unter Ljungfelts Leitung kamen Stabilität und dennoch weiteres Wachstum ins Unternehmen. Den größten Militärauftrag bekam Aimpoint 2007, als die US-Armee 565.000 Aimpoint Comp M4 orderte. Im selben Jahr wurde (zunächst) für den zivilen Markt mit dem kleinen Aimpoint Micro eine neuartige Geräte-Generation vorgestellt, die deutlich handlicher war als die üblichen langen Röhrenmodelle und (auch mit der Weiterentwicklung ab 2014) damit neue Kundenkreise und Einsatzmöglichkeiten erschloss.

Im Jahr 2018 folgte mit dem Aimpoint Acro ein eigentlich für Kurzwaffen konzipiertes, nochmals kleineres Zielgerät, das 2021 in der aktuellen Version als Acro 2 optimiert wurde. Das Aimpoint Acro ist das bislang wohl kleinste "Red Dot" mit geschlossenem Gehäuse, dadurch robust und vor allem staub- und wassergeschützt.

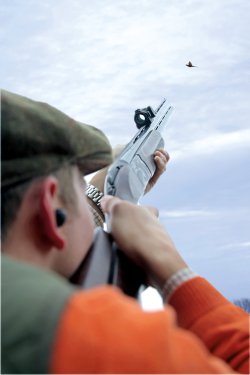

Die Gesamtzahl hergestellter Aimpoint-Geräte liegt heute bei weit über fünf Millionen. Aktuell werden zwölf verschiedene Geräte-Linien hergestellt, die sich je nach Einsatzzweck auf Büchsen wie Flinten, auf Kurzwaffen wie dienstliche Selbstladegewehre montieren lassen. Mit dem Acro S-2 wurde ein für Flinten konzipiertes Gerät vorgestellt, das mitten auf der Prismenschiene sitzt und wegen des großen Augenabstands und zum Zielen auf die ja fliegenden Wurfscheiben (oder jagdlich auf Flugwild) einen besonders dicken und schnell erfassbaren Leucht-Zielpunkt ("Dot") von 9 MOA Durchmesser besitzt. Eine je nach Anwendungszweck unterschiedliche Dot-Größe zwischen 2, 4, 6 oder eben 9 Dot wird ohnehin je nach Aimpoint-Modell ebenso angeboten. Die aktuellste Kooperation mit einem Waffenhersteller brachte zu Jahresanfang 2025 das COA-Visier, mit dem der österreichische Waffenhersteller Glock fünf populäre Pistolenmodelle in 9 x 19 ausrüstet. Das COA-Zielgerät wird direkt ohne zusätzliche Adapterplatten montiert, wobei die vordere Kante in eine entsprechende Nase am Verschlussgehäuse eingreift, ähnlich einer Skischuh-Bindung. Das bringt die Vorteile einer tieferpositionierten, visuellen Visierlinie sowie der Übereinstimmung ("Co-Witness") mit der mechanischen Visierung in Standardbauhöhe. Man kann also ohne großes Umdenken den Leuchtpunkt oder auch die weiter vorhandene klassische Kimme-/Korn-Visierung nutzen. Das COA fällt zudem schmaler aus als selbst das Acro und bildet mit der Pistole eine schlanke, zusammenhängende Einheit ohne störende Ecken und Kanten. Für die Herstellung und den vermutlichen Verkaufserfolg schufen die Schweden gleich eine neue automatisierte Produktionslinie, die parallel in Betrieb genommen wurde. Vermutlich dürfte es die COAs daher später auch für andere Waffenarten geben.

Die Modellreihen der Zielgeräte von Aimpoint in der Übersicht

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Varianten hier die wichtigsten noch produzierten Baureihen bei Aimpoint. Alle sind grundsätzlich ohne vergrößernde Linsen und sie verfügen über diverse Helligkeitsstufen, einige für den dienstlichen Gebrauch auch über Einstellungen für Nachtsichtgeräte, damit die Dots nicht blenden:

- Acro: Nach dem COA die kleinsten geschlossenen Rotpunktvisiere in Kastenform, als Version S-2 für Flinten, als C-2 oder P-2 für Kurzwaffen und andere Waffenplattformen.

- Micro: Kompakte und kurze Geräte in Rohrform, für fast alle Waffenarten mit entsprechenden Montagen geeignet.

- Hunter: Mit 30- oder 34-mm-Tubus in kurz oder lang für den Jagdeinsatz, Montage meist mit zwei separaten Ringen.

- 9000: Allround-Modelle, klassische Zwei-Ring-Montage, mechanische Einstellung des Leuchtpunkts.

- Comp: Für den professionellen Einsatz, sehr robust, sehr leicht.

- PRO: "Patrol Rifle Optic", ein kompaktes und günstiges Zielgerät für den Behördeneinsatz.

- Duty RDS: Mit hellem 2 MOA großen Punkt optimal für kurze und mittlere Zielentfernungen. Alle Einstellmöglichkeiten bündig und wasserdicht.

Im Sinne des Kundenservices kann man auf der Aimpoint-Website übrigens auch die Daten nicht mehr produzierter Geräte finden, deren Anleitungen herunterladen und auch (sofern die Einstellung nicht länger als zehn Jahre her ist) auch Einzelteile ordern. Auch wenn es seit Jahren fast unzählbar viele andere Hersteller und Anbieter von Leuchtpunkt-Zielgeräten weltweit gibt, hat Aimpoint neben dem Status des Erfinders auch den Siegeszug der Rotpunkt-Zielgeräte eingeleitet, die heute weltweit ihren festen Platz neben Zielfernrohren bei den Zielhilfsmitteln einnehmen und die klassische offene Visierung von Kimme und Korn weitgehend in bestimmte Nischenbereiche zurückgedrängt haben, die meist durch Regelwerke vorgegeben werden.

Pro & Contra Aimpoint Red Dots: Wo liegen die Unterschiede zum Zielfernrohr oder zur offenen Visierung?

Beschäftigen wir uns daher abschließend mit den Vor- und Nachteilen der Zieleinrichtungen. Zielfernrohre besitzen vergrößernde Linsensysteme und eignen sich besonders zum Schuss auf weiter entfernte Ziele ab etwa 100 Meter, die sich bei variablen ZF auch noch näher heran "zoomen" lassen. Dafür muss aber das nicht-zielende Auge geschlossen werden, wodurch das Gehirn aber weniger Umgebungsinformationen aufnehmen kann. Auch würden sonst beide Augen unterschiedlich große Ansichten des Ziels sehen. ZF sind nur auf eine bestimmte Distanz parallaxefrei, oder aber die Parallaxe muss über ein Zusatzrad justiert werden. Ein fester Augenabstand ist zwingend, auch wenn heutzutage eine größere "Eyebox" etwas mehr Spielraum bei der Kopfposition erlaubt. Zielfernrohre eignen sich eher für den ruhigen, aufgelegten Schuss von der Kanzel oder beim Präzisionsschießen vom Zweibein oder Sandsack. Die etwa für die Drückjagd eingesetzten ZF mit kleinerer oder gar einfacher Vergrößerung (etwa 1 – 6 x 24) sind quasi eine Übergangslösung für kürzere Distanzen, weil sie die Vorteile eines Leuchtpunktzielgeräts simulieren.

Mit den salopp "Red Dots" genannten Rotpunkt- oder Leuchtpunktzielgeräten (heute sind oft auch andere Punktfarben möglich) kann man, eben weil sie bewusst ohne jede Vergrößerung arbeiten, grundsätzlich mit beiden geöffneten Augen zielen und schießen – dies erleichtert besonders bei beweglichen Zielen im Action-Schießen oder auf der Jagd die Orientierung und das Gleichgewichtsgefühl "im Raum". Der Schütze sieht mit beiden Augen sowohl das Ziel wie auch vor dem rechten oder linken Auge, je nach Anschlagsart, den Zielpunkt. Und beides wird im Gehirn zu einem stimmigen Zielbild verbunden. Da wie schon eingangs erwähnt diese Geräte parallaxefrei sind, reicht es aus, wenn Leuchtpunkt und Ziel übereinstimmen. Aber natürlich nur dann, sofern man keine dem Zielen folgenden Fehler etwa beim Abziehen macht.

Alle Aimpoints arbeiten, das ist ein wichtiges Kennzeichen, in geschlossenen Gehäusen, selbst wenn diese je nach Modell unterschiedliche Durchmesser und Längen aufweisen. Steigt man tiefer in die Modellvielfalt ein, stellt sich die Frage, warum es keine Varianten mit offener Leuchtdiode gibt, die auf eine davor befestigte Frontlinse strahlt. Solche Modelle fallen zwar meist kleiner, flacher und leichter aus, aber vor allem für den professionellen Einsatz schützt ein Gehäuse das optische System vor Witterungseinflüssen, Staub und bei Kurzwaffen auch vor heißen Pulvergasen. Seitdem Aimpoint mit Militärbeschaffern kooperierte, waren geschlossene Gehäuse (auch wenn sie später immer kleiner wurden) die einzige Option. Tatsächlich gab es durchaus Versuche, in den 1980er Jahren beispielsweise mit dem ACS, einem Visier mit offenem Emitter, das in Kooperation mit der schwedischen Luftwaffe für deren Kampfflugzeug J35 Draken entwickelt wurde. Es blieb aber ein Prototyp.

nur 14 mm über der Waffe. Es wiegt 61 g,

hat einen 3,5 MOA-Leuchtpunkt, die

Batterie hält 50 000 Stunden.

Das umfangsreiche Lieferprogramm von Aimpoint listet nicht nur Zielgeräte für alle denkbaren "Endkunden" auf, sondern auch Montagelösungen für denkbare Sondernutzungen. Es gibt etwa Magnifier wie das 3X-C mit dreifacher Vergrößerung, die sich mit einem in Schussrichtung davorgesetzten Aimpoint kombinieren lassen. Es gibt auch diverse Montagen zur zusätzlichen (meist 45 Grad seitlich) Befestigung eines Aimpoints an einem Zielfernrohr, so dass Spezialeinheiten, aber auch Action-Sportschützen mit Zielen in nah und fern zwischen beiden Zieleinrichtungen wechseln können. Man kippt dann einfach das Gewehr etwas um die Längsachse und kann dann per Leuchtpunkt zielen. Erfolg lockt Neider an, ebenso Trittbrettfahrer:

Es gibt tatsächlich zahlreiche Raubkopien der Aimpoint-Erfolgsmodelle, teilweise als No-Names, aber auch mit gefälschtem Aimpoint-Logo. Das Unternehmen listet daher auf seiner Website auch Hinweise auf, woran man solche Raubkopien erkennt: etwa am Herkunftsland (alle Aimpoints werden weiterhin nur in Schweden hergestellt), an der Seriennummer oder auch an Frontlinsen, die nicht rötlich, sondern in anderen Farben schimmern oder klar sind. Von den Farbtrends früherer Jahre hat sich der Hersteller aktuell ebenso verabschiedet: Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind alle Aimpoints schwarz.

In der Marketingabteilung der Schweden (und bei Aimpoint INC in den USA) hat man stets ein Auge auf technische Entwicklungen und neue Trends. Die erfolgreichen Kooperationen von Aimpoint mit bekannten Waffenherstellern wie etwa Glock (und zuvor mit Brügger & Thomet oder Blaser) lassen zudem hoffen, dass es auch künftig spannende Zielgeräte-Kombinationen "made in Sweden" geben wird.

Die Meilensteine von 50 Jahren Aimpoint-Geschichte

- 1975: Aimpoint gegründet, das erste Aimpoint Electronic Visier eingeführt.

- 1980: Das erste Visier für militärische Zwecke, das Aimpointacs™ für die schwedische Luftwaffe.

- 1988: das Aimpoint 3000 wird auf der Shot Show in Las Vegas „Optisches Produkt des Jahres“.

- 1991: internationale Anerkennung, als US-Spezialeinheiten mit Aimpoint-Zielgeräten fotografiert werden

- 1997: Die US-Armee bestellt 80.000 Visiere (M68CCO), Frankreich bestellt 10 000 Visiere.

- 2002: Aimpoint Inc. wird in den USA gegründet.

- 2003: Lennart Ljungfelt wird CEO von Aimpoint.

- 2005: Eine Million verkaufter Visiere wird überschritten.

- 2007: Die US-Armee bestellt 565 000 Visiere Comp M4 – der größte Auftrag für optische Militärausrüstung

- 2010: Zwei Millionen Visiere wurden verkauft.

- 2017: Frankreich bestellt 110 000 Visiere, Gesamtabsatz über drei Millionen.

- 2022: Vier Millionen verkaufte Visiere.

- 2025: Lennart Ljungfelt tritt nach 22 Jahren als CEO zurück; Per Lovatt wird neuer CEO.

Fakten & Zahlen: Umsätze: 150 Mio Euro in 2024. Etwa 460 Mitarbeiter weltweit. Hauptsitz Malmö/Schweden.

Website: www.aimpoint.com

Der Vertrieb von Aimpoint-Zielgeräten an den deutschen Fachhandel läuft über den Großhändler Manfred Alberts GmbH